なぜ“海”なのか?直接描かれないタイトルの謎

『海がきこえる』──

このタイトルを初めて聞いたとき、どんな印象を抱いたでしょうか?

- 青く広がる海の風景

- 波の音が聞こえる青春のひととき

- 海辺での切ない恋の物語……?

ところが、実際に作品を観てみると、

“海そのもの”が描かれるシーンはほとんど存在しません。

それなのに、なぜこの詩的なタイトルがつけられたのか?

なぜ“海”なのか?なぜ“きこえる”なのか?

その問いを考えていくと、

この作品が描こうとした“本質”が、じわじわと浮かび上がってきます。

見せないからこそ、想像させるタイトル

『海がきこえる』は、

説明を極力省き、“感覚”で語る作品です。

そしてタイトルもまた、

観る者に解釈を委ねる“静かなメッセージ”なのです。

本記事ではこのタイトルに込められた意味を、

記憶・距離・感情・音といったキーワードから丁寧に読み解いていきます。

“海”が象徴するもの:距離、記憶、そして揺らぎ

物語の中で、海はほとんど登場しません。

にもかかわらず“海”という言葉がタイトルに選ばれたのは、

そこに象徴的な意味合いが込められているからに他なりません。

海は“距離”を示すメタファー

舞台は東京と高知。

海は、この2つの場所の間に横たわる存在です。

- 地理的な隔たり

- 心のすれ違い

- 時間による距離感

そういった“分断”や“境界”を、海という自然が象徴しているのです。

海は“記憶”の奥から響く音

海は、人にとって記憶を呼び覚ます存在でもあります。

- 子どもの頃に見た海

- 夏の思い出

- 帰れない風景

『海がきこえる』においても、

海は「思い出」や「過去の自分」にアクセスする扉として機能しています。

揺れ続ける感情のメタファーとしての“波”

青春という時期は、

はっきりと言葉にできない“揺らぎ”に満ちています。

- 好きか嫌いかが分からない

- 怒っているのか、寂しいのか、自分でも分からない

- 言葉にしないまま時間が流れていく

そのすべてを、揺れる波のような“感情の海”が象徴しているのです。

つまり“海”は、

場所ではなく、“心”や“記憶”の中に広がる象徴的な存在として描かれていると言えるでしょう。

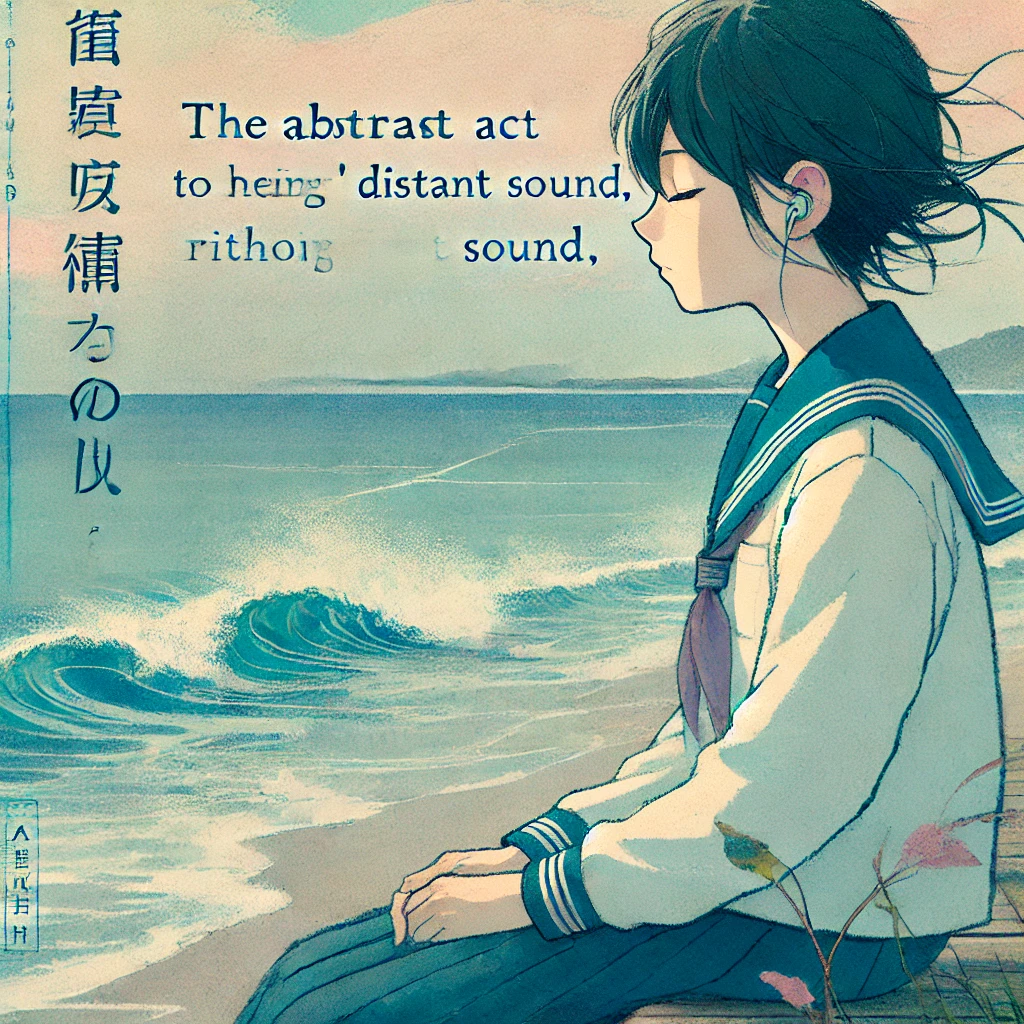

“聞こえる”という感覚の詩的な意味

タイトルは『海がきこえる』──

ここで注目したいのは、“見える”でも“感じる”でもなく、

“聞こえる”という言葉が選ばれていることです。

聞こえる=受動的な感覚

“聞こえる”は、自分の意思で何かを聴き取るのではなく、

自然と耳に入ってくる音に気づくことを指します。

- 意識しなくても届いてくる何か

- 言葉ではない、感情や記憶の残響

- 遠くにあるはずのものが、ふいに心に触れてくる

『海がきこえる』というタイトルは、

「思い出が、ふと心に蘇るような瞬間」を詩的に表現しているのです。

“見えないもの”に気づく物語

作中では、明確な恋愛関係や感情の告白はほとんどありません。

それでも、視聴者はふとした表情や沈黙の中に

何か大切な気配を感じ取ります。

まるで、遠くの海の音が聞こえてくるように──

- ずっと前の思い出

- 自分でも忘れていた気持ち

- あの頃の空気や匂い

そういった“言葉にならないもの”を、

「聞こえる」という表現がやさしくすくい取っているのです。

“聞こえる”とは、

過去や感情にそっと耳を澄ませる行為そのもの。

このタイトルには、そんな繊細な感性が込められているのです。

海=“過去と現在をつなぐ音”という解釈

『海がきこえる』というタイトルが、

単なる自然風景や比喩にとどまらず、

時間を超えた“つながり”の象徴として機能しているとしたらどうでしょうか?

ラストシーンに漂う“海の気配”

物語の終盤、拓が久しぶりに高知に戻り、

再び里伽子と再会する予感が描かれます。

特別なセリフも演出もない──

けれど、その瞬間に感じる空気には、

どこか“潮の香り”のような感情の気配が流れています。

それは、海そのものではなく、

「あの頃に感じていたものが、再び心に波紋を広げる瞬間」なのです。

聞こえたのは“声”ではなく“記憶”かもしれない

タイトルの“きこえる”が指すものは、

誰かのセリフや明確な音ではなく、

心の奥で響いた「記憶の音」なのではないでしょうか。

- 忘れていた気持ち

- 過去の自分の声

- 言えなかった言葉の余韻

海は、目に見える風景ではなく、

心の中で繰り返し波のように押し寄せる感情として描かれているのです。

海の音は、観終わったあとに“残る”

作品を観終えたあと、

どこか静かな余韻だけが心に残る──

その余韻こそが、“海の音”なのかもしれません。

観客それぞれの心の中にある「海」が、小さく波打つ──

そんな感覚が、このタイトルに込められているのです。

結論:“海がきこえる”は「記憶と感情の揺らぎ」を表すタイトル

『海がきこえる』というタイトルは、

物語の内容を直接説明するものではありません。

それでも──

観終わったあとに、この言葉だけがずっと心に残る。

それは、このタイトルが単なる“題名”ではなく、

作品そのものの感触や余韻を象徴する“詩”のような存在だからです。

記憶の中で波のように揺れる感情

青春は、明確な答えの出ない日々の連続です。

- 好きなのか嫌いなのかも分からない

- 言いたいことが言えずに飲み込んでしまう

- 思い出そうとしなくても、ふいに蘇ってくる記憶

それらの“揺らぎ”を、

「海の音」というメタファーが優しく包んでいるのです。

語らず、説明せず、ただ“きこえてくる”もの

この作品は、言葉で感情を説明しません。

タイトルも同様に、何かを断定しないまま、観る者に託してくる。

“きこえる”という表現には、

「今もどこかで続いている」「過去と今がつながっている」という

淡くて強い感覚が込められています。

だからこのタイトルは、

『物語を説明するもの』ではなく、 『観終えたあとに立ち返る感覚の入り口』なのです。

『海がきこえる』という言葉は、

青春の記憶と感情の余韻を、 静かに私たちの心に残してくれる“音”なのです。

コメント