はじめに

『紅の豚』という作品を語るとき、

誰もが一度は疑問に思うのではないでしょうか。

「なぜ主人公は“豚”の姿なのか?」

宮崎駿監督によるこの設定は、

単なるファンタジー的な演出ではなく、

物語全体に深く関わる心理的なメタファー(隠喩)として機能しています。

ポルコ・ロッソは、元イタリア空軍のエースパイロット。

しかし、彼は戦後、自らの意志で人間であることをやめ、

“豚の姿”で生きることを選びました。

その背景には、

- 戦争のトラウマ

- 仲間を失った罪悪感

- 社会や国家への失望

- 自分自身への嫌悪

といった、深い心の傷と“自罰的な生き方”が見え隠れしています。

本記事では、「なぜポルコは豚の姿なのか?」という疑問を入り口に、

彼の姿に込められた象徴性や心理的構造を深掘りしながら、

『紅の豚』が語る“再生”の物語としての本質に迫っていきます。

ポルコが“豚になった”という設定の意味とは

『紅の豚』の最も特徴的な設定のひとつが、

「主人公が豚の姿をしている」という点です。

物語の中では明確に理由が語られることはなく、

「魔法か、呪いか」といった曖昧なまま描かれています。

現実的にはありえないが、“心情的にはリアル”

宮崎駿監督はこう語っています。

「人間でいることに嫌気がさした男が、豚になった。それだけの話なんです」

つまりこれは、物理的な変化ではなく、精神的な選択の象徴なのです。

- 自分が人間である資格がない

- 誰とも対等に向き合いたくない

- 世界や人に対して心を閉ざしている

そうした心の状態を、“豚の姿”という形で可視化したと読み解けます。

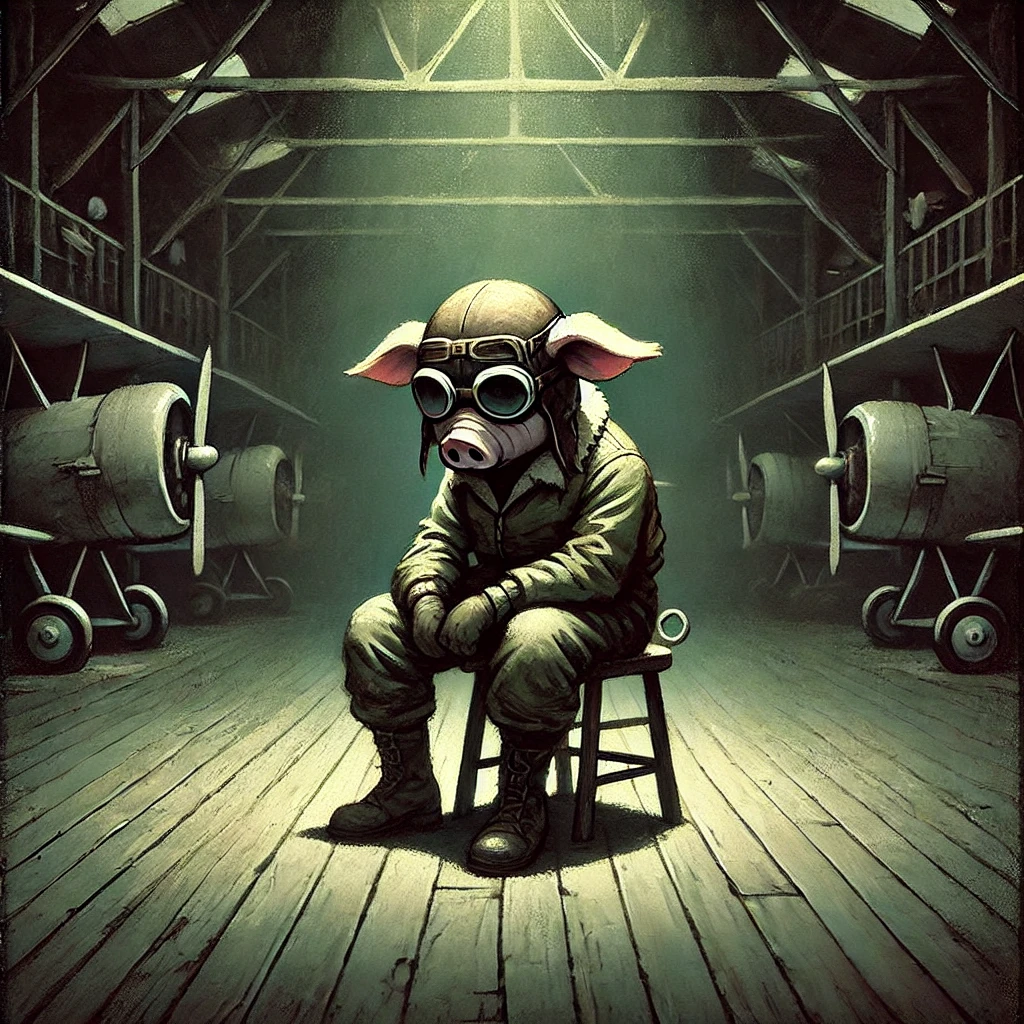

「豚」は怠惰・醜さ・孤独のメタファー

- 人間の姿を捨て、洞窟にこもる生活

- 顔を出さずに飛び去る無口な生き方

- 他者との関係を避ける姿勢

これらは、まるで「罰を受けること」を自ら望んでいるかのような生き方です。

ポルコにとって“豚の姿”とは、

生きることをやめないために、自分を罰する形だったのかもしれません。

自らを罰するように生きるポルコの心理

ポルコの生き方には、どこか自罰的(セルフ・パニッシュメント)な傾向が見られます。

誰かに裁かれるのではなく、自分で自分を罰している

- イタリア空軍の英雄でありながら、亡命するように暮らす

- 昔の仲間を失い、その記憶を誰にも語らない

- 名声も賞賛も受け取らず、ひっそりと空を飛び続ける

これはまるで、

「生きているけれど、生きる価値はない」と感じている人のようです。

“豚でいること”が心のバリアになっている

彼の言動からは、

- 「人間になど戻りたくない」

- 「他人と深く関わりたくない」

という強い意志が感じられます。

ジーナとの関係に対しても、

彼は距離を取り、自ら“幸せになるチャンス”を避けています。

それは、自分が人間でいることに

「ふさわしくない」と感じているからではないでしょうか。

自罰の根底にあるものは「罪悪感」

戦友たちの死、戦争への無力感、国家への失望――

それらの記憶が、彼の中に深い罪悪感として残っている。

だからこそ、

“人としての顔”をやめ、“豚の皮”をかぶって生きることを選んだのです。

戦争の記憶と「人間をやめた」選択

『紅の豚』の物語の背景には、

第一次世界大戦後のヨーロッパ情勢が影を落としています。

ポルコ・ロッソも元イタリア空軍のエースパイロット。

かつて命を懸けて空を飛び、仲間たちと共に戦った男です。

戦争で「英雄」になってしまった男の苦しみ

ポルコの心には、

- 戦争で命を落とした仲間たちへの想い

- 自分だけが生き残ってしまった罪悪感

- 戦争そのものに対する深い嫌悪

が根強く残っています。

その想いは、劇中でのこのセリフにもにじみ出ます。

「ファシストになるより、豚のほうがマシさ」

“人間の顔”=権力・国家・暴力の象徴?

宮崎駿監督は、ポルコの姿を通して

「人間としての誇り」と「人間という存在への疑問」を同時に描いています。

- 国家に忠誠を誓わない

- 勲章も称賛も拒む

- ヒーローであることをやめた

彼が“人間をやめて豚になった”のは、

戦争で人間が何をしたかを、身をもって拒絶するためだったのかもしれません。

つまり豚の姿は、

単なるファンタジーではなく、

「もう人間でいたくない」という強い意志の表れでもあるのです。

フィオとの出会いと、変化の兆し

ポルコは“豚の姿”に甘んじながらも、

誰にも頼らず、誰にも心を開かない孤独な生き方を選んでいました。

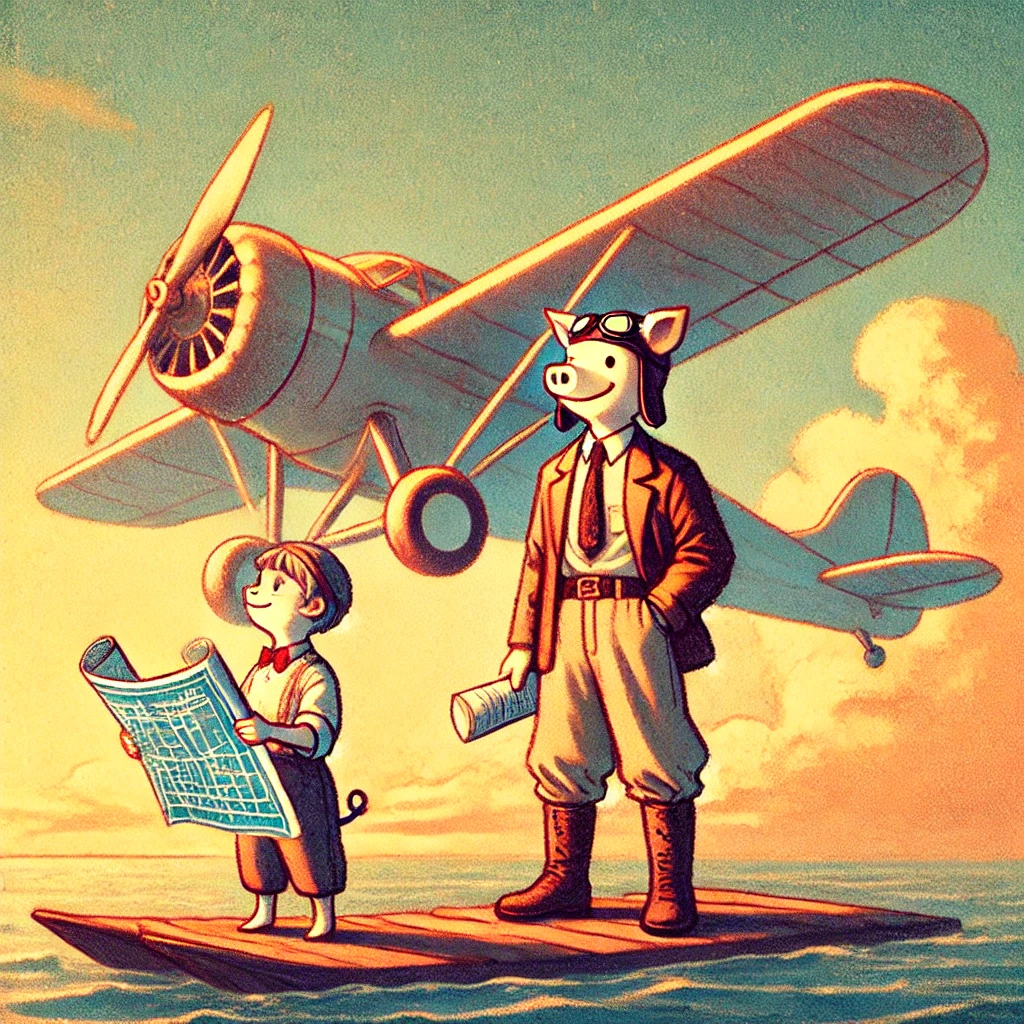

しかし、物語の中盤で出会う一人の女性――フィオ・ピッコロによって、

その姿勢に小さな揺らぎが生まれ始めます。

フィオの“まっすぐな目”がポルコを変えていく

フィオは若く、聡明で、情熱を持った飛行機設計士。

彼女はポルコの姿を見ても驚かず、“豚”ではなく“ポルコという人間”として接します。

- 技術者としての尊敬

- 女性としての好意

- 誠実な人間性への信頼

これらが、ポルコの閉じた心に少しずつ光を差し込んでいくのです。

他者から“許される”という経験

ポルコにとってフィオは、

ただの協力者ではなく、「あなたのままでいい」と言ってくれる存在。

それは、

- 自分を罰して生きてきたポルコにとって

- 初めて“許される”ような感覚

- “豚”としてではなく、“人”として認められること

この体験は、ポルコの中で“もう一度人間に戻ってもいいのかもしれない”という微かな希望を芽生えさせます。

つまり、フィオとの出会いは

「変わらなくてもいい」と信じていた男が、“変わってもいいかもしれない”と思い始めた転機だったのです。

まとめ──“豚の姿”に込められた再生の寓話

『紅の豚』は、空を飛ぶ男の冒険を描いた作品であると同時に、

心を閉ざした男が、もう一度人として生き直そうとする再生の物語です。

ポルコが“豚の姿”であることには、

ファンタジーでは片づけられないほどの深い意味があります。

- 戦争の罪悪感

- 自罰的な生き方

- 人間であることへの嫌悪

- 他者とのつながりを避ける選択

それらすべてが、「人間をやめた豚」という姿に込められていたのです。

しかしその生き方は、

フィオという若い命との出会いによって揺らぎ、変化を始める。

- 許されること

- 受け入れられること

- 認められること

それは、ポルコにとって“もう一度人間に戻る”ための静かな合図だったのかもしれません。

『紅の豚』はこう問いかけます。

「あなたは、自分を罰し続ける生き方を、いつまで選び続けますか?」

そしてその答えを、

豚のままでも、かっこよく生きられる男の背中に託しているのです。

コメント