はじめに

ジブリ作品といえば、

『となりのトトロ』や『千と千尋の神隠し』のように、

“子どもも大人も楽しめるアニメーション”というイメージが強いですよね。

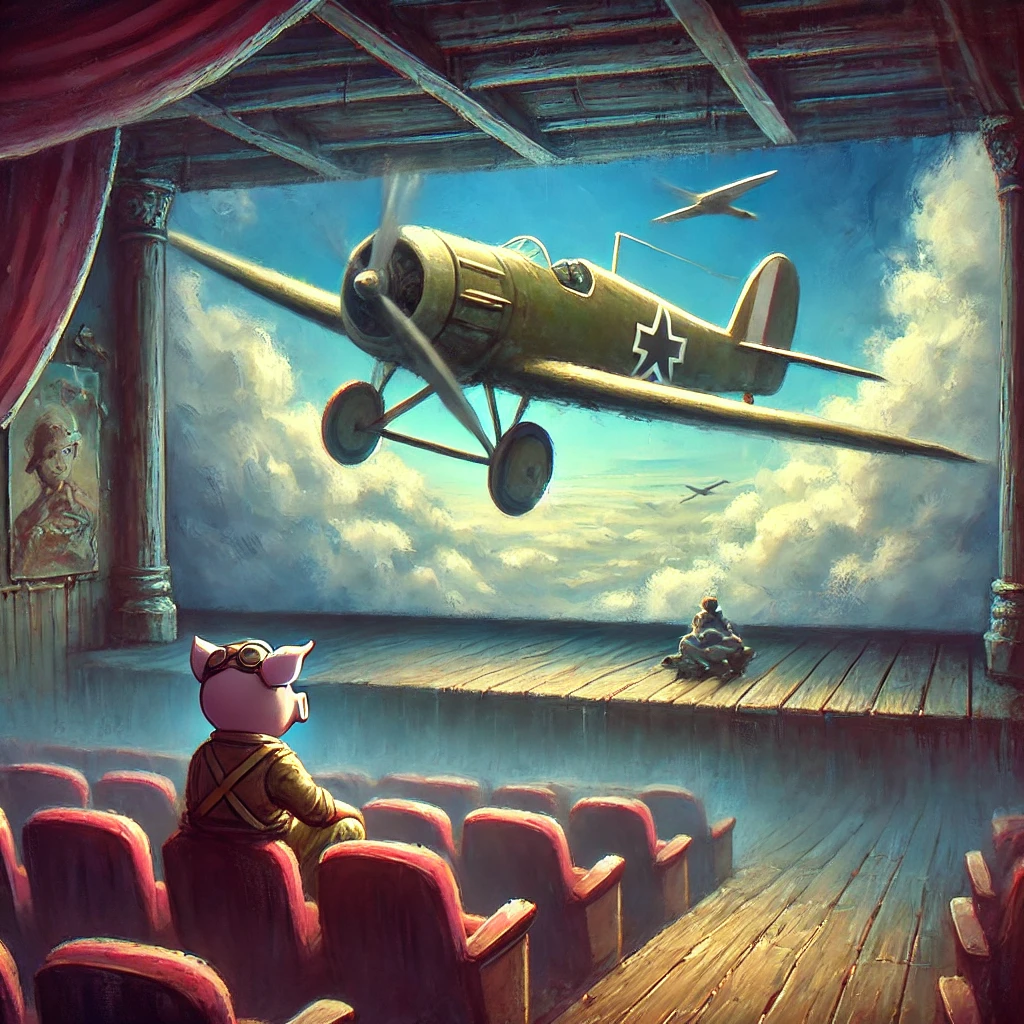

しかし、そんな中で異彩を放つのが――

『紅の豚』です。

この作品には、

- 子どもには理解しきれないような人生の重み

- 社会や戦争への皮肉

- 恋愛と孤独の機微

など、**明らかに“大人向け”なテーマが込められています。

本記事では、

- 『紅の豚』がなぜ“子ども向けではない”のか

- 他のジブリ作品と比べてどこが異質なのか

- 宮崎駿が込めた“大人のための寓話”としての意味

をひも解いていきます。

これは、“人生の痛み”を知る人にこそ届く物語。

あなたは、この映画を“大人の目線”で観たことがありますか?

子どもが理解しづらいテーマと空気感

『紅の豚』を観て、「渋い映画だな」と感じた方も多いのではないでしょうか。

確かにアニメーションでありながら、

この作品には明るい冒険やわかりやすい感情表現が少なく、

むしろ“空気で語る”ようなシーンが数多く登場します。

理解するには「人生経験」が必要?

本作では、

- 戦争の記憶

- 国家への不信

- 恋愛の未練

- 男の美学と誇り

といったテーマが自然な形で描かれますが、

そのどれもが説明されずに“匂わせる”だけで終わる場面が多いです。

これらは、人生の複雑さや葛藤を知らないと、

“なんとなく退屈”に感じてしまうことも。

子どもには響かない“沈黙”の演出

『紅の豚』には、登場人物が多くを語らず、

間や沈黙で感情を伝える演出が目立ちます。

これは、子ども向けアニメでよくある

「どうしたの?」「悲しいの!」

のようなセリフ主体の感情描写とは対極です。

ポルコの沈黙やジーナの視線に、どこまで意味を読み取れるか――

そこに、この映画が“大人向け”とされる最大の理由があるのです。

セリフや描写に宿る“大人の哀愁”

『紅の豚』には、心に残るセリフが数多く登場します。

その中でも特に有名なのが、

「飛ばねえ豚はただの豚だ」

この一言に込められているのは、

夢や誇りを失った大人の“意地”と“痛み”です。

シニカルで寡黙な主人公・ポルコ

ポルコは、ユーモアも皮肉も使いこなす男。

でもその軽口の裏には、深い喪失感と自己嫌悪が隠れています。

- 国家に裏切られ

- 親友を失い

- 自分自身すら許せず“豚”の姿で生きている

そんな彼の言動は、

大人が感じる“言葉にできない感情”の集合体なのです。

ジーナの静かな愛と覚悟

ジーナの描写もまた、大人ならではの哀愁を漂わせています。

- 3人の愛する男を戦争で失い

- それでも笑顔でバーを守る女性

彼女の目線や立ち振る舞いから伝わるのは、

“報われない愛”を受け止めて生きる覚悟。

『紅の豚』が大人向けである理由は、

明言しない感情に、深く共感できる余白があることに他なりません。

戦争と政治──背景にある現実の影

『紅の豚』の物語は、フィクションでありながら、

その舞台となる時代と場所には、明確な歴史的背景があります。

それが──

1920年代末のイタリア、ファシズム台頭前夜です。

“豚になった”理由ににじむ戦争の影

ポルコは元・空軍のエースパイロット。

しかし今は「人間をやめた」と言い、自らを豚の姿に変えて生きています。

それは単なるファンタジーではなく、

戦争の記憶と、国家への絶望からくる“自己否定”の表れです。

「国家に忠誠を誓うな。人に誓え」

このセリフが語られる背景には、

現実の戦争で人間性を踏みにじられた経験が垣間見えるのです。

“空賊”というファンタジーの裏側

映画には空賊や海上警察といった、

ややコミカルな設定が登場しますが、

その裏には確かに「暴力が日常になる社会」の気配が漂っています。

- 法が形骸化し

- 空の自由が奪われ

- 自由に飛ぶことさえ監視される

そんな背景が、「空を飛ぶこと=自由の象徴」という構図をより強調しています。

『紅の豚』は、決して“戦争アニメ”ではありませんが、

戦争を生き延びた者たちの“静かな告白”としての側面を持つのです。

恋愛・孤独・アイデンティティの描かれ方

『紅の豚』は、表面的には「空を舞台にした冒険活劇」に見えますが、

その本質は、人間の内面を静かに描く“心の物語”です。

とくに「恋愛」と「孤独」、そして「自分とは何か」というテーマが、

大人にしか理解できないほど繊細に描かれています。

“描かれない”恋愛こそが切ない

ポルコとジーナの関係は明らかに特別です。

しかし、愛の告白もキスも、分かりやすい進展もないまま物語は終わります。

ジーナはこう言います。

「あの庭に来てくれた人と結婚するって決めてるの」

でも、ポルコは現れたのか?

それは語られないまま、観る者に委ねられます。

この“描かれなさ”が、かえって

大人の恋愛の切なさと不確かさを物語っているのです。

ポルコの“豚”というアイデンティティ

彼が人間でなくなったのは、ただの呪いではありません。

それは、戦争と社会に裏切られた男が、

「自分自身の姿を見失った結果」でもあるのです。

- 人間らしく生きることができない

- 愛される資格がないと感じている

- それでも空を飛び続ける

この矛盾こそが、ポルコという人物の“孤独”を際立たせています。

『紅の豚』の恋愛やアイデンティティは、

言葉ではなく“空気”と“沈黙”で語られる――

だからこそ、大人の心に深く残るのです。

まとめ──“子どもには見せられない”ではなく“子どもが観てもいい大人の映画”

『紅の豚』は、

ジブリ作品の中でも異色の存在です。

- 派手な魔法もない

- 明確な敵もいない

- ストーリーに大きなカタルシスもない

それでも、観た人の心には“静かに深く残る”不思議な力を持っています。

大人だからわかる物語がある

- 社会に疲れたとき

- 愛に迷ったとき

- 自分を見失いかけたとき

そんなときにもう一度観ると、

『紅の豚』はまったく違った顔を見せてくれます。

子どもが観てもいい、大人のためのアニメ

『紅の豚』は決して“子どもにふさわしくない”映画ではありません。

むしろ、子どもが将来大人になったとき、ふと思い出してほしい映画。

そのとききっと、ポルコやジーナの気持ちが、

すっと心に染み込んでくるはずです。

「飛ばねえ豚は、ただの豚だ」

このセリフは、人生にくたびれた大人こそ、

“もう一度、飛ぶ勇気”を思い出させてくれるのです。

コメント