はじめに:戦争と家族を描いた二つの名作が伝えるもの

『火垂るの墓』と『この世界の片隅に』。

どちらも第二次世界大戦を背景に、

家族や日常、命の重さを描いた日本アニメの傑作です。

しかし、この二つの作品が描き出す“戦争と家族”の姿には、

大きなコントラストがあります。

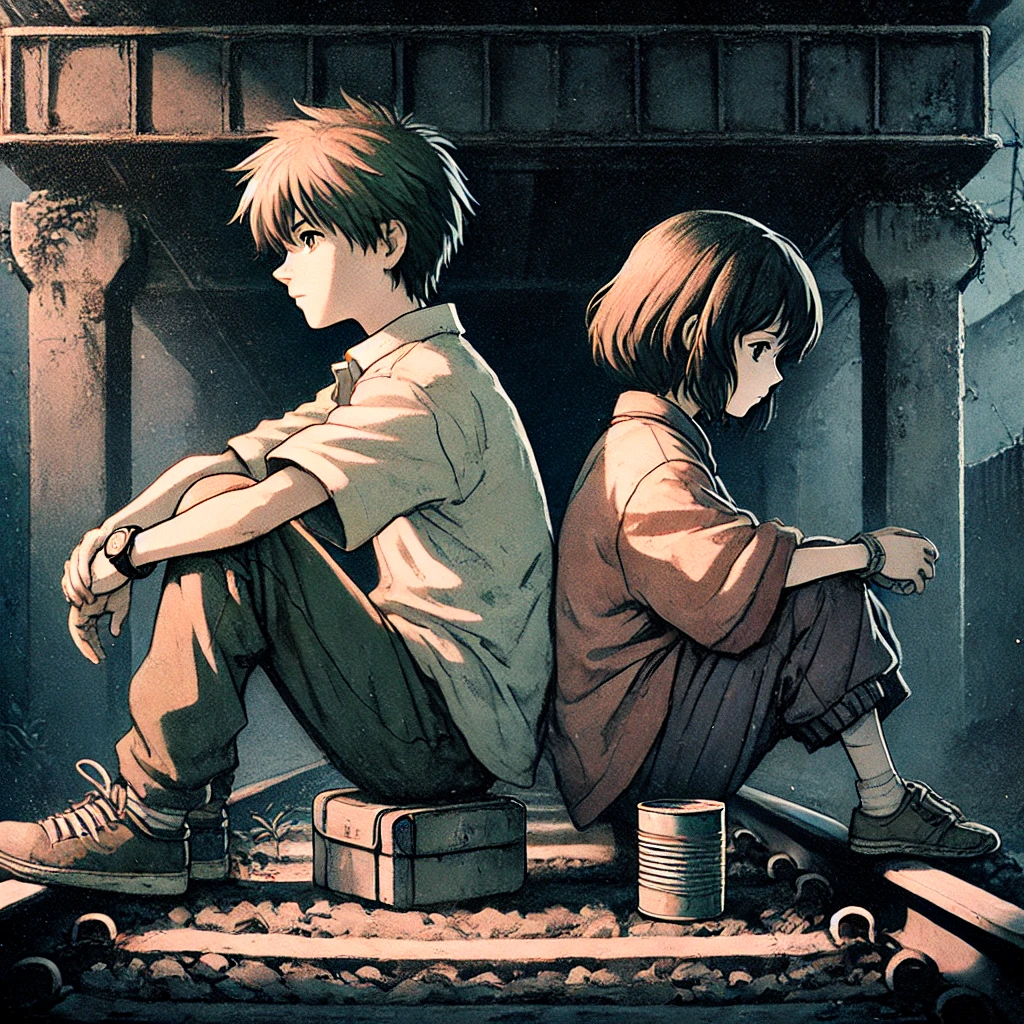

ひとつは、戦争によってすべてを奪われた兄妹の孤独。

もうひとつは、戦争の中でも日々をつなごうとする女性の暮らし。

どちらも「戦争アニメ」とひとくくりにされがちですが、

そこに込められた視点や感情、そして希望の在り方は全く異なります。

本記事では、

この二作品を“家族”というテーマで比較しながら、

それぞれが伝えようとした「戦争の現実」と「人間の強さ」に迫っていきます。

『火垂るの墓』――孤立していく兄妹と“守れなかった家族”

『火垂るの墓』は、兄・清太と妹・節子のふたりが、

戦争の中で“家族を失っていく”物語です。

物語の始まりでは、母親の死によって家庭は崩壊。

父は軍に出征しており、消息不明。

親戚の家では歓迎されず、

やがてふたりは文字通り「社会から孤立」していきます。

この作品が描く“家族”は、

「もう存在しないもの」「守れなかったもの」として提示されます。

清太は、節子を守ることを使命にしながらも、

その重さに押しつぶされ、

結果的に彼女の命を救うことができなかった。

この兄妹は、戦争によってだけでなく、

社会や他者とのつながりを失っていく過程で、

さらに深い孤独へと追い込まれていきます。

『火垂るの墓』が描く家族は、

失われたものへの痛烈な哀悼であり、

「守れなかった命」の象徴でもあるのです。

『この世界の片隅に』――日常の中にある戦争と“支え合う家族”

『この世界の片隅に』は、戦時中の広島・呉を舞台に、

ごく普通の女性・すずの暮らしを丁寧に描いた作品です。

戦争が日常を侵食していく中でも、

すずは「食事を作る」「洗濯をする」「笑う」「絵を描く」。

一つひとつの営みが、

生きることのリアルであり、家族をつなぐ力として描かれています。

爆撃や飢え、喪失はもちろんあります。

けれどそれでも――すずは家族とともに日々を紡ぎ続けるのです。

この作品の家族像は、

「失われるもの」ではなく、「なんとか守り抜こうとするもの」として描かれています。

義理の家族、近所の人々、

一見バラバラに見える人間関係も、

戦争という極限状態の中でゆるやかにつながっていきます。

『この世界の片隅に』が描く戦争は、

破壊の連続ではなく、

“日常のかけら”を拾い集めるような温かな視点が印象的です。

それは同時に、

「家族とは何か?」を問い続ける物語でもあるのです。

対比から見える“戦争と家族”の描き方の違い

『火垂るの墓』と『この世界の片隅に』は、

どちらも戦争を背景にした作品ですが、

描かれる“家族”の在り方はまったく異なります。

● 『火垂るの墓』は「孤立」の物語

清太と節子は、家族を失い、

頼れる人間関係からも切り離されていきます。

社会も彼らを助けようとしない。

その結果、家族は守れなかったものとして描かれます。

戦争の残酷さが、

「誰も助けてくれない」という絶望感とともに、

観る者に突きつけられるのです。

● 『この世界の片隅に』は「共生」の物語

一方、すずは家族を持ち、周囲と支え合いながら生きます。

戦争が日常を壊しても、

彼女は人とつながることで生き続ける力を得ていきます。

そこには、「それでも人は生きていく」という視点があるのです。

● 希望の有無が分ける“家族”の描写

『火垂るの墓』は、

失われた命と家族への哀悼が主題。

『この世界の片隅に』は、

日常と絆を守ろうとする“希望”の物語。

どちらも戦争の悲惨さを描いていますが、

その先にある“人間の在り方”に、

明確なコントラストが存在しているのです。

結論:どちらも戦争の現実を描いているが、“希望”の表現が違う

『火垂るの墓』と『この世界の片隅に』は、

どちらも戦争という極限状態を舞台に、

人の生き方と家族の姿を描いた作品です。

しかしそのアプローチは、決定的に異なります。

『火垂るの墓』は、

家族を失い、誰にも救われずに死にゆく兄妹の姿を通して、

戦争の残酷さと、人と人との断絶を突きつけます。

その物語は、希望のない“問い”として、

私たちに投げかけられます。

一方『この世界の片隅に』は、

傷つきながらも支え合う人々の姿を描き、

「生きていくことの意味」をそっと肯定してくれる物語です。

戦争は非日常だけれど、

日常は決して消えない――

そのメッセージが、静かな力となって伝わってきます。

どちらの作品も、戦争を美化せず、

“家族がどう壊れ、どう支え合うか”という本質に迫っていることに変わりはありません。

ただ、その中に見える“希望”の描き方が違う。

だからこそ、両作品は補完し合いながら、

私たちに多角的な「戦争と家族のリアル」を届けてくれるのです。

コメント