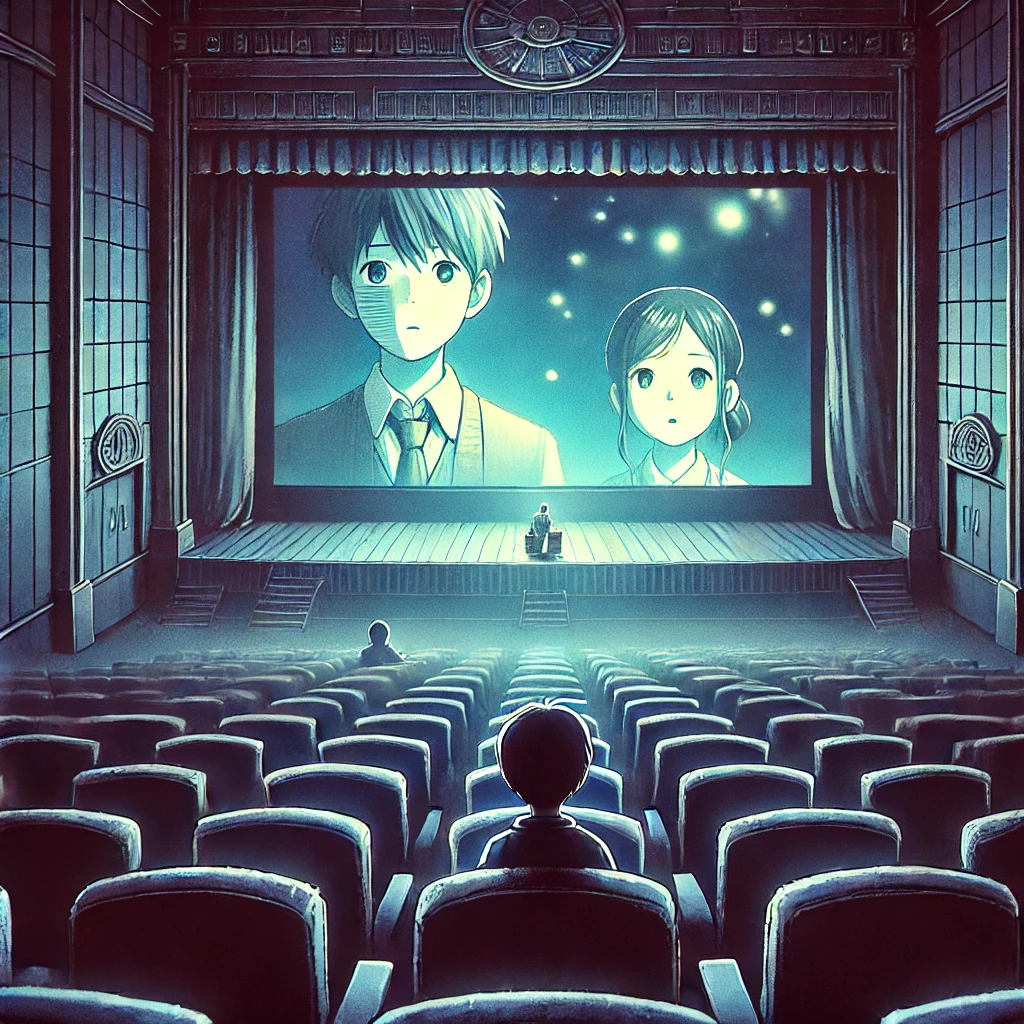

はじめに:現代の夜景に立つ兄妹――不思議な導入の意味

『火垂るの墓』の冒頭、観客は意外なシーンから物語に引き込まれます。

ネオン輝く神戸の夜景を背景に、 ひとりの少年――清太の“霊”が静かに語り出す。

そして、光の中には節子の姿も重なっていきます。

この時点で、私たちはすでに知ってしまうのです。

「清太と節子は死んでいる」という事実を。

ここに違和感を覚える人も多いでしょう。

なぜ戦争の話なのに、“現代の風景”が舞台なのか?

なぜ“霊”という要素が、作品の核に据えられているのか?

それは単なる演出ではありません。

この導入部分こそが、

『火垂るの墓』という物語の“余韻”と“問いかけ”を支える重要な仕掛けになっているのです。

本記事では、この「霊」として描かれる兄妹の存在に焦点をあて、

彼らがなぜ現代に現れ、どんな意味を持っているのかを掘り下げていきます。

“霊”として描かれる兄妹――成仏という描写の意図とは?

『火垂るの墓』では、物語の冒頭とラストで

清太と節子が“霊”として描かれています。

彼らは、すでに亡くなった存在でありながら、

まるで生きているかのように穏やかに歩き、

神戸の街を見つめています。

この演出には、日本的な“成仏”の感覚が色濃く反映されています。

苦しみの中で命を落とした者たちが、

その死の意味や人生の記憶を抱きながら、

静かに“あの世”へと向かっていく――

それは、恐ろしいものではなく、

癒しと再生、そして受容を含んだ“祈りのような時間”として描かれています。

ジブリ作品において霊的な存在が登場することは珍しくありませんが、

この作品ではそれがより写実的で、

現実と地続きにあるような“静かな幽玄”として演出されているのが特徴です。

つまり、清太と節子の霊は、

“怖さ”や“怨念”の象徴ではなく、

物語の余韻そのものであり、観る者の心に語りかける存在なのです。

時代を超えて現れる存在――“記憶”の継承としての構図

現代の夜景を背景に現れる清太と節子の霊。

それは単に“死後の世界”を描いているのではありません。

むしろ重要なのは、

彼らが「過去」ではなく「現在」に現れているという点です。

この演出は、明らかに

観客が生きている“今この時代”への問いかけを含んでいます。

私たちが目にしているのは、

ただの幽霊ではなく――

「記憶としての兄妹」です。

戦争の記憶、飢えの記憶、家族の記憶、

そして、子どもが“助けられなかった記憶”。

それらは決して“過去に終わったこと”ではなく、

今を生きる私たちの社会の中にも残り続けている。

清太と節子の姿は、

そうした記憶が「まだ私たちの中に存在している」ことを、

そっと思い出させてくれるのです。

“霊”のかたちを借りて、記憶を語らせる。

それは高畑勲監督が選んだ、静かで強いメッセージの手法でした。

観客の視点を誘導する仕掛け――同情だけでは終わらせない構成

『火垂るの墓』は、物語の最初に

「この兄妹はすでに亡くなっている」という事実を提示します。

この構成は異例です。

通常なら、観客が感情移入していく過程の中で死を迎えることで、

悲しみや衝撃が最大化されるのがセオリー。

しかし高畑勲は、あえて最初に“死”を明かすという選択をしました。

なぜか?

それは、「かわいそう」という同情だけで観てほしくないからです。

清太と節子の死が避けられなかったのか。

社会や大人たちは本当に何もできなかったのか。

清太自身の選択にはどんな背景があったのか――

そうした問いを冷静に見つめてほしいからこそ、

高畑監督は“感情の高ぶり”ではなく、

視点の誘導と構造の提示によって観客を導こうとしたのです。

冒頭の“霊”の描写は、

物語をただ「泣ける話」として終わらせないための、

非常に緻密な設計だったのです。

結論:霊の描写は“物語の余韻”であり、現代への問いかけだった

『火垂るの墓』に登場する“霊”の描写は、

単なる幻想や演出ではありません。

それは、物語が終わった後に残る“余韻”そのものであり、

観客一人ひとりの中に残る“記憶”としての存在です。

清太と節子の霊が現代の街を見つめるその視線には、

「あなたはこの記憶をどう受け取るのか?」という

静かな問いかけが込められているのです。

戦争は過去のものかもしれない。

けれど、その中で失われた命や想いは、

今も確かに“私たちの時代”に影を落とし続けています。

霊としての兄妹は、戦争の犠牲者ではなく、 記憶の証人であり、問いを投げかける存在なのです。

高畑勲が描いたこの“現代に現れる霊”という構図は、

忘却への抵抗であり、

物語を一過性の感動に終わらせないための強い意思表示でもあります。

だからこそ、彼らの姿は

観る者の心に静かに残り続けるのです。

コメント