はじめに:なぜ“おにぎり”の場面は心に残るのか?

『火垂るの墓』を観た人の多くが、

あるシーンで涙をこらえきれなくなります。

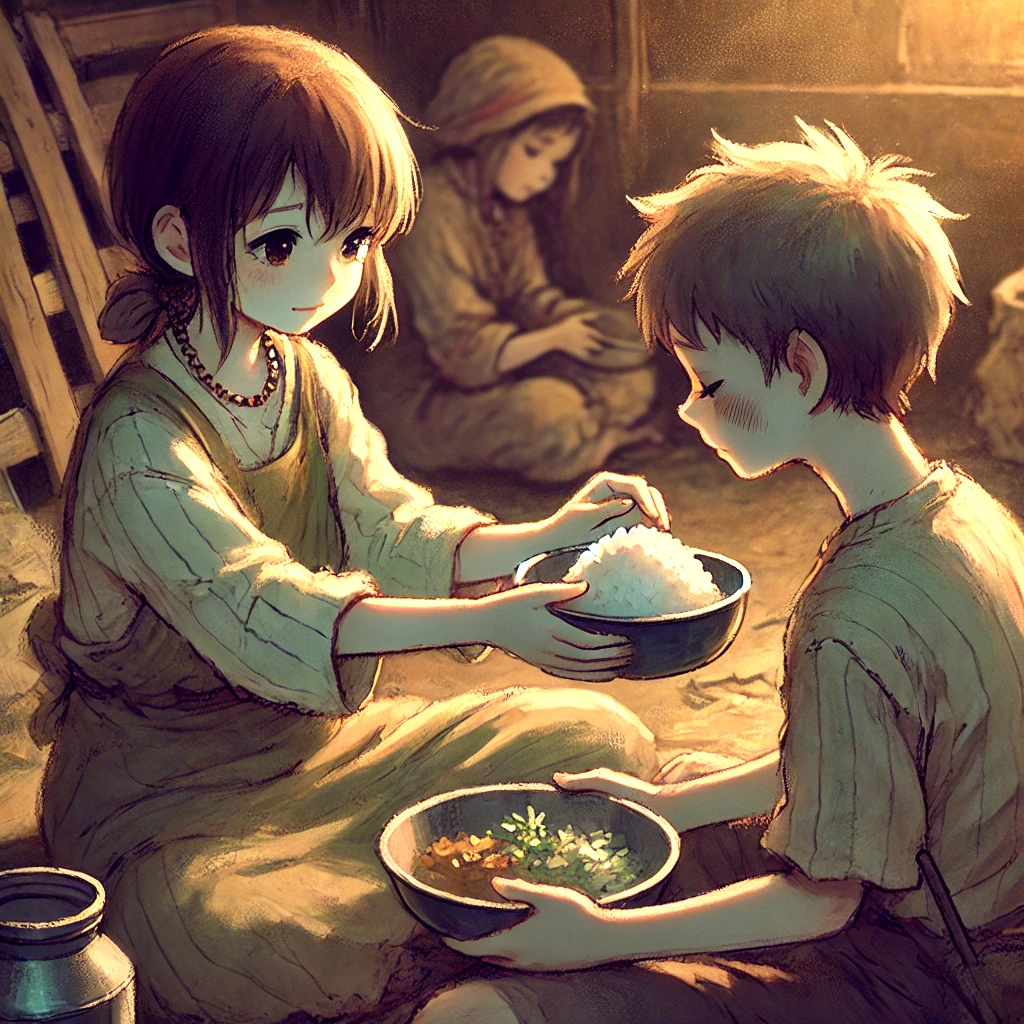

それは、節子が“おにぎり”を作り、

清太に「はい、どうぞ」と差し出すあの場面。

具も塩もない、手のひらで丸めただけのにぎり飯。

それでも節子は、嬉しそうに、誇らしげに兄に手渡します。

この行動は、単なる「ごはんのシーン」ではありません。

そこには、

「分け合うことの優しさ」

「愛されているという実感」

「生きることの意味」

そんな多くのものが、ぎゅっと詰め込まれているのです。

本記事では、この“おにぎり”のシーンを入り口にして、

無償の愛と、それが失われることの悲しみについて考察していきます。

食べること=生きること――飢えの時代の中の“分け合い”

『火垂るの墓』の舞台は、極度の食糧難にあえぐ戦時下の日本。

食べ物は“命そのもの”であり、

誰かと分け合うという行為は、決して簡単なことではありません。

そんな状況の中、節子は自分で泥団子のようなおにぎりを作り、

それを清太に差し出します。

たとえ食べられなくても、

たとえ形だけのものでも――

「これはお兄ちゃんの分」

という節子の言葉には、驚くほど深い意味が込められています。

それは、幼い節子なりの

“生きることの価値”を他者と共有しようとする行為だったのです。

飢えに苦しみながらも、

自分が持っている“なけなしのもの”を分けようとする。

その姿は、私たちが忘れかけている

「分け合うこと=愛を届けること」という根源的な優しさを思い出させてくれます。

無償の愛とは何か?節子の優しさと生きる力

節子は、わずか4歳の幼い子どもです。

にもかかわらず、彼女の言動には“与えること”が自然に備わっていました。

誰かに教えられたわけでもない、

見返りを求めたわけでもない――

それは、まさに“無償の愛”と呼べるものです。

清太のために作った“おにぎり”。

それは、節子にとって唯一できる「支え合いのかたち」だったのでしょう。

自分もお腹を空かせ、

衰弱しているにもかかわらず、

彼女はそのわずかな“思いやり”を誰かのために使うことを選んだ。

「お兄ちゃんも食べて」

その言葉の背後には、

“愛されている”という実感よりも先に、

“誰かを愛したい”という思いがあったのではないでしょうか。

節子のような存在は、

戦争という非人間的な世界の中で、

人間らしさの最後の灯火だったのかもしれません。

喪失の予兆――“ありがとう”の後にやってくる静かな別れ

節子が“おにぎり”を清太に渡したあと、

小さな声で言う「ありがとう」。

それは、何気ない日常のやりとりのようでありながら、

この物語の中では、非常に重い予兆として描かれています。

この「ありがとう」は、

感謝とともに“別れ”を含んでいたのではないか――

そう思わずにはいられません。

すでに節子の体は限界を迎えつつあり、

目の輝きも弱く、

声もかすれている。

それでも彼女は、

最後まで「誰かのために何かをしたい」という想いを抱いていました。

「ありがとう」――その言葉は、 愛する人への感謝であると同時に、 自分が“消えてしまうこと”をどこかで悟っていたようにも聞こえるのです。

そしてその後、節子は静かに、

兄の腕の中で命の火を消していく。

この場面は、悲鳴もなく、劇的な演出もありません。

だからこそ、喪失のリアルさと静けさが、

観る者の心を深くえぐるのです。

結論:おにぎりは“愛”の記憶であり、失われた日常の象徴だった

『火垂るの墓』における“おにぎり”のシーンは、

ただの食事描写ではありません。

それは、節子という少女が最後まで見せた

「無償の愛」の象徴であり、

清太との絆がまだ確かに存在していた“かけがえのない時間”を刻むものでした。

しかし同時に、そのおにぎりは――

「もう戻ることのない日常」の最後のきらめきでもあります。

もし戦争がなければ、

節子は何の不自由もなく、

笑いながら本物のおにぎりを兄と分け合っていたかもしれない。

だからこそこの場面は、

人間らしい営みの尊さと

それを奪っていく戦争の残酷さの両方を、

静かに、でも確かに伝えてきます。

節子の作った“おにぎり”は、

もう戻らない家族の時間、

決して満たされない想い、

そして――愛することの意味を、私たちにそっと語りかけてくるのです。

コメント