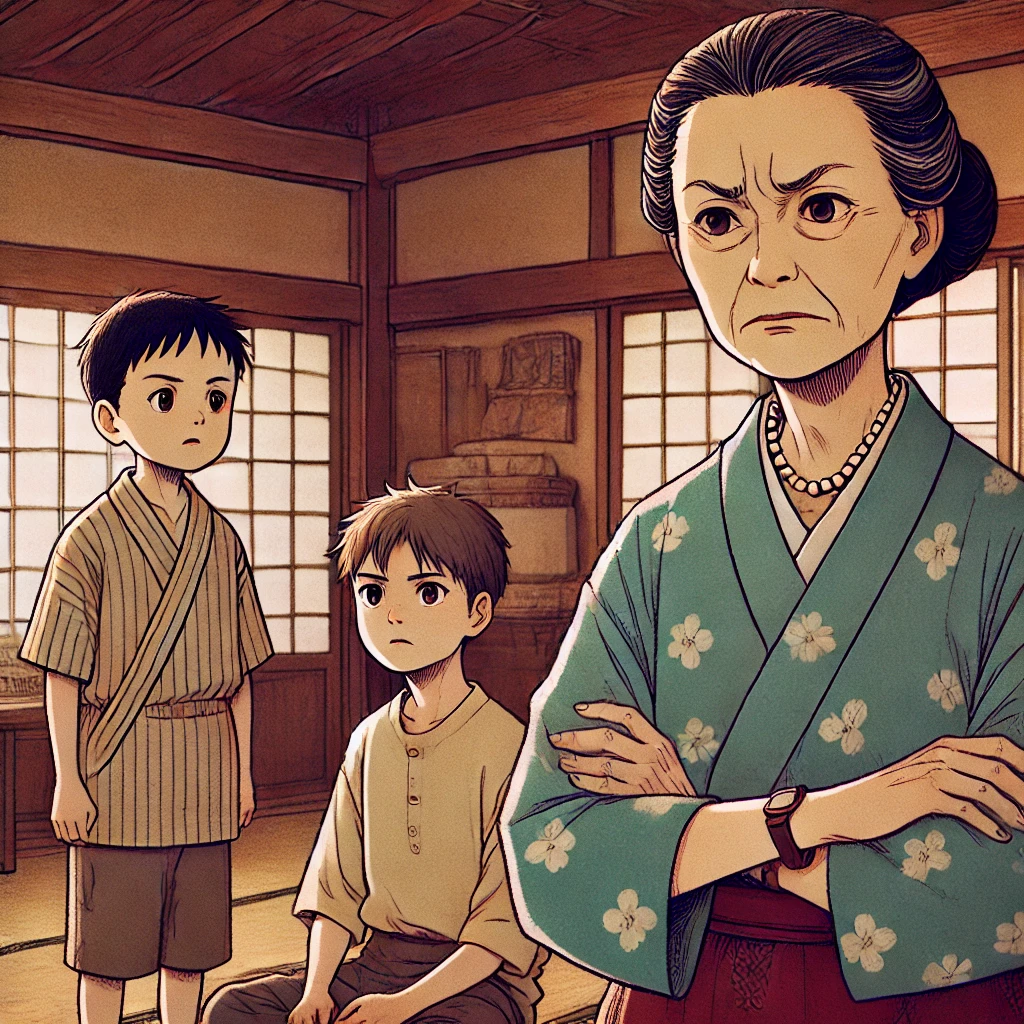

はじめに:なぜおばさんは“悪役”に見えるのか?

『火垂るの墓』を観た多くの人が、

物語の中盤から登場する“おばさん”に対して、

少なからず反感を覚えるのではないでしょうか。

「なんて冷たい人なんだ」

「もっと優しくしてあげればよかったのに」

そんな声が、視聴後の感想としてよく聞かれます。

確かに、おばさんの態度は決して優しくはありません。

節子に対する無関心な振る舞いや、清太に投げかける厳しい言葉。

どれも視聴者の心をざわつかせます。

しかし、私たちは物語を“清太と節子の視点”から見ているからこそ、

自然とおばさんを「敵」や「悪者」として捉えてしまう部分もあるのです。

では果たして、本当におばさんは“冷たい人”だったのでしょうか?

この記事では、彼女の言動の裏にある

「当時の現実」や「大人としての苦悩」を丁寧に読み解きながら、

その人物像にもう一歩近づいていきます。

おばさんの言動を振り返る――冷たい?それとも正論?

おばさんの印象を決定づけるのは、

やはり清太と節子への“態度”です。

最初は母親の訃報を伝え、引き取ってくれたものの、

徐々にその態度は冷たく、厳しくなっていきます。

例えば――

- 清太に対して「働かずに食べてばかり」と非難する

- ご飯を別々にし、家族とは違う扱いをする

- 節子が体調を崩しても、特別に手を差し伸べようとしない

こうした行動を見ると、視聴者としては

「もう少し思いやりがあってもいいのに」と感じるのも無理はありません。

ですが、見方を変えれば――

・自分の家族を守るための“現実的な対応”だった

・当時の価値観では“働かざる者食うべからず”が常識だった

という可能性も浮かび上がります。

おばさんの言葉は確かにきつい。

でも、それが「正論」である場面も少なくないのです。

そして何より、おばさんもまた、

“戦争に追い詰められた一人の市民”だったことを忘れてはならないのです。

戦時下の現実――“自分の家族を守る”という苦悩

おばさんの言動を理解するには、

「戦争中の家庭の現実」を無視することはできません。

物資は圧倒的に不足し、食料の配給は限られている。

そんな中で、家族を養う主婦の役割はとてつもなく重く、

「自分の家庭を守る」ことが最優先だったのです。

清太と節子は血のつながらない親戚。

しかも清太は、学校にも行かず働こうともしない。

節子は幼く、何もできない。

彼らを支え続けることは、

自分の子どもたちの食糧を削るという現実的な負担に直結していました。

当時の状況であれば、

「余裕がない中で他人の面倒を見続ける」こと自体が異常と見なされてもおかしくないのです。

おばさんは冷たかったかもしれません。

でも、それは意地悪や悪意ではなく、

自分の家族を守るために“仕方なく選んだ言動”だった可能性があるのです。

そう考えると、おばさんの姿は、

“現実に適応せざるを得なかった母親像”として、

別の角度から見えてくるのではないでしょうか。

清太との対立構造――プライドと理解のすれ違い

おばさんと清太の関係が悪化していった背景には、

“お互いの立場の理解不足”と“プライド”が大きく関係していたと考えられます。

清太は士官の息子。

おそらく裕福で、これまで「守られてきた側」の人間です。

プライドも高く、誰かに頭を下げてまで生きることを良しとしなかった。

一方、おばさんは生活の現場に立つ、

現実主義の象徴のような存在。

理想や感情ではなく、「今日をどう乗り切るか」で行動しています。

この両者が同じ屋根の下で暮らせば、

衝突が避けられないのは当然です。

清太には清太の“正しさ”があり、

おばさんにはおばさんの“事情”がある。

しかし、ふたりとも譲れず、

歩み寄ろうとしなかった。

その結果、起きたのが――

“対話のないままの断絶”です。

おばさんの「厳しさ」も、

清太の「反発」も、

もし相互理解があれば、少し違う結末になっていたかもしれません。

この対立は、戦争という極限状況下で生まれた、

“すれ違いの象徴”ともいえるでしょう。

結論:おばさんは“冷たい人”ではなく“現実に耐えていた人”

『火垂るの墓』に登場するおばさんは、

確かに優しい人物ではありませんでした。

けれど、彼女は本当に“冷酷な悪者”だったのでしょうか?

戦争という極限の状況下で、

物資も心の余裕もない中、

おばさんは「母」として、「主婦」として、

自分の家族を守ることに必死でした。

その結果、清太と節子を“見捨てた”ように映るのは事実ですが、

それは彼女自身が「誰かを切り捨てなければ生き残れなかった」

という状況に置かれていたからかもしれません。

そしてその判断も、

最終的には清太と節子の命を奪う結果に繋がってしまう――

そこに、戦争が生んだ“悲劇の構造”があります。

おばさんもまた、戦争という不条理の中で、

「人としての優しさ」と「現実を生き抜く強さ」の狭間で揺れていた存在なのです。

彼女は冷たい人ではなく、

“冷たくならざるを得なかった時代に生きていた人”だった。

そう考えることで、

物語のもう一つの側面が見えてくるのではないでしょうか。

コメント